摘要:本研究利用眼动追踪技术和实车模拟仿真平台探究新能源汽车中控台对驾驶员分心驾驶行为的影响。实验以使用中控台接听电话为例,采用Dikablis眼动仪和SIMLAB模拟实验平台记录驾驶员视觉注意力分布、任务时间和车辆偏移量情况。实验结果表明,中控台按钮位置影响驾驶安全性。在使用中控台时,驾驶员对道路环境的关注度减少,驾驶车辆的横向偏移量增加,产生的分心驾驶会对行车安全产生负面影响。研究为新能源汽车中控台设计优化和交通管理提供了实验依据。

关键词:眼动追踪;分心驾驶;中控台设计

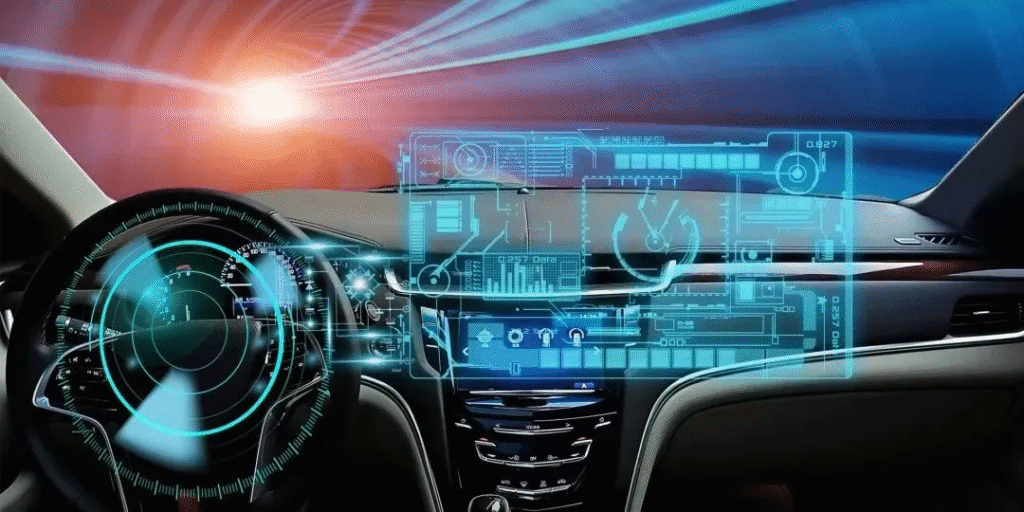

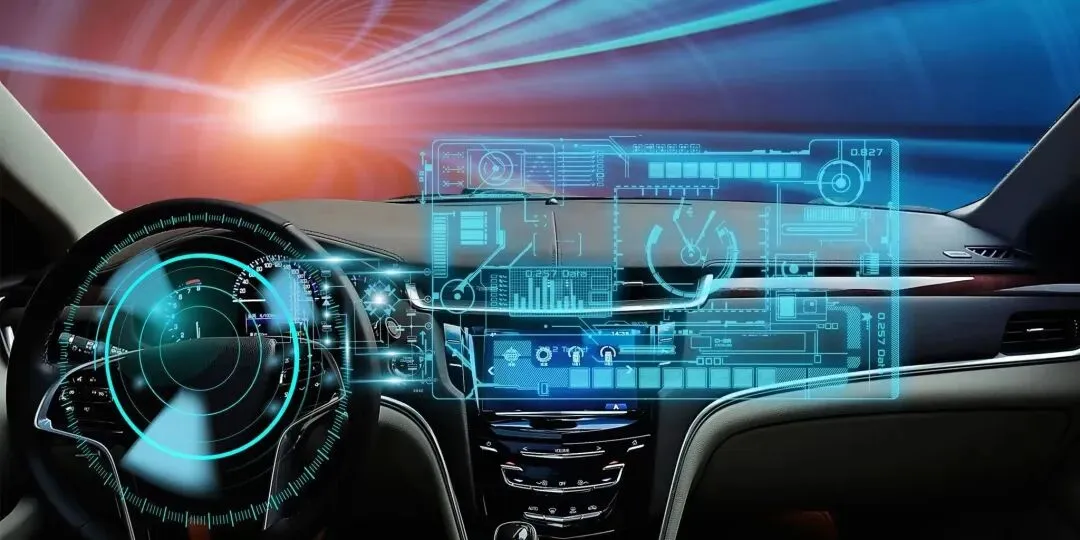

中控台概念图

Dikablis Glasses 3头戴式眼动仪

实车模拟驾驶系统SIMLAB

驾驶模拟仿真软件SILAB

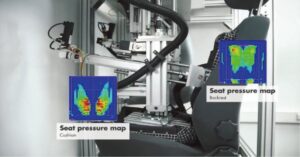

本次分心驾驶的模拟实验中,因变量是模拟驾驶平台输出的数据以及驾驶分心的各种指标,观察的对象主要为不同被试在已设定场景中对于中控台接入电话的驾驶反应以及相应的眼动数据。采用驾驶模拟器并搭建眼动检测系统进行模拟驾驶综合实验,选取被试者10人。

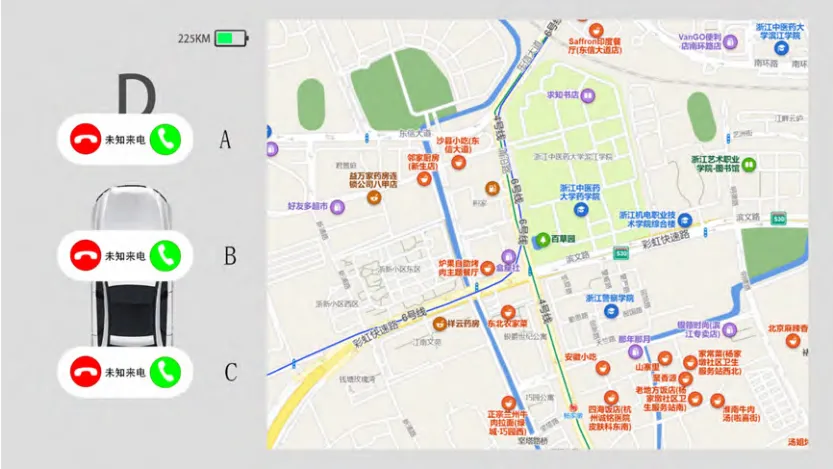

图1 三点位置在中控台显示的相对位置

表1 三类位置数据统计表

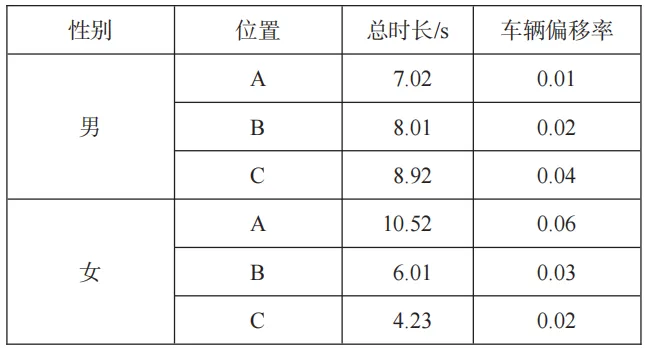

表2 根据性别分组进行的数据分析表

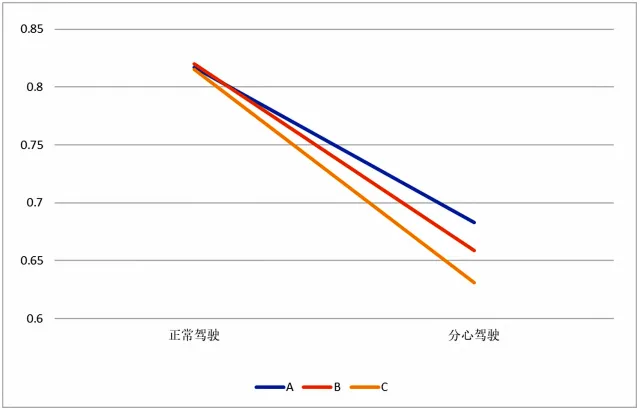

图2 三类位置所对应的路面注视时间比

表3 不同测试点位置下不同性别被试的操作时间时长与方向盘偏转角